‘10년이면 강산도 변한다’는 말이 있다. 하지만 요즘 각종 기술발전 속도는 인지하고 따라가기조차 어렵다. 강산이 변한다는 10년 주기가 무색하다. 비약하는 기술발전이 과연 노동자가 안전하고 건강한 환경에서 일하는 데 이바지하고 있는지 돌아봐야 할 때다.

29년 전 당시 중학교 3학년 나이 만 15세의 문송면을 떠올린다. 문송면은 돈을 벌며 야간고등학교를 다니겠다는 꿈을 안고 상경했다. 문송면은 협성계공이라는 수은 온도계를 만드는 공장에 취직했다. 협성계공은 맹독성 물질인 수은에 관해 설명이나 교육을 하지 않았다. 문송면은 입사 두 달여 만에 수은 중독 합병증으로 투병하다 짧은 생을 마감했다.

문송면 산재사망 사건은 원진레이온 이산화황 중독 사건과 함께 세상에 한국의 직업병 문제를 알리는 중요한 계기가 됐다. 문송면의 스물아홉 번째 추모제가 7월2일 경기 마석 모란공원에서 열렸다. 문송면의 안타까운 죽음 이후 강산이 세 번 이상 변했을 29년이 흐른 2017년 한국에서 여전히 안타까운 일터의 죽음이 이어지고 있다.

2017년의 문송면과 함께 하는 의사들

2017년 한국의 껍데기는 화려해 보인다. 한국의 껍데기를 한 꺼풀 벗겨 알맹이를 보면 우리 사회가 1988년보다 진일보했다고 말하기 힘든 일들이 많다. 29년이라는 시간이 흘렀으면 문송면 처럼 일하다 죽는 어이없는 일은 없어야 한다.

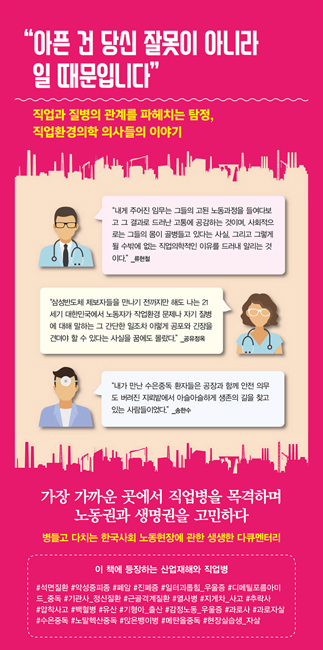

『굴뚝 속으로 들어간 의사들』은 한국의 껍데기를 벗겨야 들여다볼 수 있는 노동현장 직업병의 민낯 보고서다.

선진국만이 가입할 수 있는 경제협력개발기구(OECD) 소속 국가 가운데 한국은 흔들림 없는 산업재해 사망률 1위 나라다. 노동자 10만 명당 사망자는 10.8명이다. 이 수치는 한국 산업현장에 일상화한 산재은폐 건수를 계산하지 않은 수치다. 유럽연합보다 다섯 배 높고 네덜란드와 열배 차이가 난다.

『굴뚝 속으로 들어간 의사들』은 우울하고 암울한 노동현장의 산업재해 상황을 적나라하게 보여준다. 이 책을 쓴 사람들은 직업과 직업병의 인과관계를 파헤치는 직업환경의학 전문의들이 다수이다. 프롤로그와 청구병원 일터 괴롭힘과 관련한 글은 이 책을 기획한 <한국노동안전보건연구소>의 소장이자 노무사로 활동하고 있는 김재광 동지가 썼다.

글쓴이들은 1960~70년대나 입에 오르내릴 만한 암울하고 우울한 얘기를 담담하게 풀어간다. 의사와 환자라는 관계를 넘어 해당 질병의 원인이 사회 전반의 구조와 시스템에 있다는 사실을 함께 고민하며 해결방안을 제시하려 노력한다.

이 책 속 첫 장 첫 이야기 ‘제일화학의 기억: 끝을 알 수 없는 죽음의 먼지 석면’을 보면서 난 엉뚱하게 어렸을 적 한 장면이 떠올랐다. 여름철 개울가에 놀러 갈 때 이집 저집 모두 삼겹살을 구워 먹겠다며 낡은 슬레이트 조각을 들고 갔던 기억이. 석면이 든지 모르고 석면이 왜 나쁜지 모르는 이 우연한 일은 단순한 무지로 일어나지 않았다.

“설마 요즘에도 그런 일이 일어나”라는 물음을 던질만한 사건들이 아직 일어나고 있다. 2015년 광주에서 집단 수은 중독 사건이 벌어졌다. 형광등공장 철거 작업을 하던 20여 명의 노동자가 집단으로 중독됐다. 원청이 현장 상황을 알려주지 않아서 벌어진 어처구니없는 사건이었다.

이 책을 읽는 동안 실효성에 대해 여전히 의구심을 품고 있는 각종 검진제도를 진지하게 돌아보고 성찰했다. 정신질환, 근골격계질환(골병), 작업중지권, 자살, 현장실습, 이주노동 등 노동안전보건 현실의 민낯을 그대로 접할 수 있었다.

노동 현장 교재로 활용해야

“무슨 일을 하느냐”, “어떤 일을 하느냐”, “어떤 물질을 취급하느냐” “주로 어떤 자세로 일하느냐.” 『굴뚝 속으로 들어간 의사들』을 보면서 ‘직업환경의학 의사 말고 다른 전공 의사들은 왜 이런 질문을 하지 않을까?’라는 의문이 생겼다. 의사를 꿈꾸는 예비 의사들이 이 책을 읽고 사회를 지탱하는 노동자와 노동에 대해 생각했으면 한다.

이 책을 읽고 노동자 스스로 일상에서, 현장에서 의심하는 자세와 실천이 더욱 필요하다고 생각했다. 노동자에게 생긴 질병은 일상 노동과 관계가 있다는 의심을 항상 해야 한다. 『굴뚝 속으로 들어간 의사들』이 가장 중요하게 당부하는 결론은 노동자 스스로 현장에서 항상 의심하고 감시하라는 지침이다.

안규백 한국지엠지부 조합원